5/12表現アートセラピー講座説明会

表現アートセラピー講座説明会

「表現アートセラピーは心の模様を描き出すためのワクワクした方法です。

アトリエワイエスの表現アートワークショップでは、絵を描く事が苦手な人でも、表現することが怖いという人にも不思議と抵抗なく体験できる安心した環境作りを大切にしています。

表現アートセラピーのワークショップでは、絵を分析することなどせずに、ただ描き、身体を動かしたりすることで、心の奥にある本当の気持ちを受け取って行きます。ワークを行う環境は自然の中や、リラックスできる場が何よりも大切です。そのため、沖縄の理想的な環境の中で身体や心をほぐし、その荷物を解放することが出来ます。

通常はプライバシー保護のため、ワークショップの見学は出来ませんが、表現アートセラピーの楽しさや素晴らしさをご紹介したいと思い、説明会を開催することとなりました。

説明会では、表現アートセラピーついての概要、ワークについてのQ&A、また今年11月の初旬を予定しております沖縄ワークショップの詳細についてご紹介いたします。

皆様の参加をお待ちしております。

吉田エリ」

<説明会内容>

表現アートセラピーとは

Q&A

2013年表現アートセラピー in Okinawaについて

講師:

吉田エリ=アトリエワイエス主宰

アトリエワイエスhttp://atelier-ys.jp/

facebook Official Page:http://www.facebook.com/atelierys

開催日時:

2013年5月12日(日)14:00~16:00

お申込み:

NPOココカラ 本日5/11(土)17:00まで

参加費:

500円(場所・お茶代)

定員:

10名(乗り合せなどでお越しの場合は、それ以上も可能)

場所:

カフェおるた(南風原町新川510)

※初めての方は場所がわかりにくい場合がありますので早めにお越しください。

駐車場はカフェ前にあります。

※天気が良ければ、子どもが遊べる庭があります。

室内の場合はスペースが限られますので、お子様がいらっしゃる場合は、「大人の話し合いがある」と

お話の上、絵本など自身で遊べるものをご持参ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPOココカラ

ーココロとカラダで感じる暮らしを学び実践する会

kokokara.okinawa★gmail.com(★→@)

(携帯の方はpcメールが届く設定の上、送信してください。)

090-3922-6674

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「表現アートセラピーは心の模様を描き出すためのワクワクした方法です。

アトリエワイエスの表現アートワークショップでは、絵を描く事が苦手な人でも、表現することが怖いという人にも不思議と抵抗なく体験できる安心した環境作りを大切にしています。

表現アートセラピーのワークショップでは、絵を分析することなどせずに、ただ描き、身体を動かしたりすることで、心の奥にある本当の気持ちを受け取って行きます。ワークを行う環境は自然の中や、リラックスできる場が何よりも大切です。そのため、沖縄の理想的な環境の中で身体や心をほぐし、その荷物を解放することが出来ます。

通常はプライバシー保護のため、ワークショップの見学は出来ませんが、表現アートセラピーの楽しさや素晴らしさをご紹介したいと思い、説明会を開催することとなりました。

説明会では、表現アートセラピーついての概要、ワークについてのQ&A、また今年11月の初旬を予定しております沖縄ワークショップの詳細についてご紹介いたします。

皆様の参加をお待ちしております。

吉田エリ」

<説明会内容>

表現アートセラピーとは

Q&A

2013年表現アートセラピー in Okinawaについて

講師:

吉田エリ=アトリエワイエス主宰

アトリエワイエスhttp://atelier-ys.jp/

facebook Official Page:http://www.facebook.com/atelierys

開催日時:

2013年5月12日(日)14:00~16:00

お申込み:

NPOココカラ 本日5/11(土)17:00まで

参加費:

500円(場所・お茶代)

定員:

10名(乗り合せなどでお越しの場合は、それ以上も可能)

場所:

カフェおるた(南風原町新川510)

※初めての方は場所がわかりにくい場合がありますので早めにお越しください。

駐車場はカフェ前にあります。

※天気が良ければ、子どもが遊べる庭があります。

室内の場合はスペースが限られますので、お子様がいらっしゃる場合は、「大人の話し合いがある」と

お話の上、絵本など自身で遊べるものをご持参ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPOココカラ

ーココロとカラダで感じる暮らしを学び実践する会

kokokara.okinawa★gmail.com(★→@)

(携帯の方はpcメールが届く設定の上、送信してください。)

090-3922-6674

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5/13表現アートセラピーによる心の解放のテクニック公開セッション

表現アートセラピーによる心の解放のテクニック公開セッション

「心のガラクタを片付けるリリース・テクニックの「マインド・デトックス」メソッドやインナーチャイルドワークの一つでもなるコア・トランスフォーメーションテクニックを導入した公開セッションをご紹介します。

公開カウンセリングでは、表現アートテクニックを導入した個人セッションのプロセスを実際の生カウンセリングを通し体験していただきます。

今回は、少人数のグループワークや、マンツーマンの個人セッションの模様を通し、カウンセリング・プロセスの実践の模様をご紹介します。

公開セッションは、受ける人はもちろんのこと、オブザーブ(観察)する人自体も癒される効果をもっています。アートを使ったアプローチを学ぶ人や、カウンセリングスキルをブラッシュアップしたい人にむけてのテクニカル講座です。

吉田エリ」

講師:

吉田エリ>アトリエワイエス主宰・表現アートセラピスト

アトリエワイエスhttp://atelier-ys.jp/

facebook Official Page:http://www.facebook.com/atelierys

開催日時:

2013年5月13日(月)9:30~12:30

お申込み:

NPOココカラ 5/12(日)17:00まで

参加費(会場費込み):

A:アートワーク参加(オブサーブを含む):4,800円

B:見学のみ:2,200円

※当日はおつりのないようお願いいたします。

場所:

島尻郡与那原町上与那原363-4

持ち物:

<アートワーク参加の方>

・クレヨ ンかパステル

・ 大きめの画用紙か色画用紙、

・あれば粘土、

・新聞紙とタオルを一部ずつ

持っている人は持参ください。

ない場合はパステルと画用紙をご用意しますので

(200円程度)事前にお知らせください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPOココカラ

ーココロとカラダで感じる暮らしを学び実践する会

kokokara.okinawa★gmail.com(★→@)

(携帯の方はpcメールが届く設定の上、送信してください。)

090-3922-6674

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「心のガラクタを片付けるリリース・テクニックの「マインド・デトックス」メソッドやインナーチャイルドワークの一つでもなるコア・トランスフォーメーションテクニックを導入した公開セッションをご紹介します。

公開カウンセリングでは、表現アートテクニックを導入した個人セッションのプロセスを実際の生カウンセリングを通し体験していただきます。

今回は、少人数のグループワークや、マンツーマンの個人セッションの模様を通し、カウンセリング・プロセスの実践の模様をご紹介します。

公開セッションは、受ける人はもちろんのこと、オブザーブ(観察)する人自体も癒される効果をもっています。アートを使ったアプローチを学ぶ人や、カウンセリングスキルをブラッシュアップしたい人にむけてのテクニカル講座です。

吉田エリ」

講師:

吉田エリ>アトリエワイエス主宰・表現アートセラピスト

アトリエワイエスhttp://atelier-ys.jp/

facebook Official Page:http://www.facebook.com/atelierys

開催日時:

2013年5月13日(月)9:30~12:30

お申込み:

NPOココカラ 5/12(日)17:00まで

参加費(会場費込み):

A:アートワーク参加(オブサーブを含む):4,800円

B:見学のみ:2,200円

※当日はおつりのないようお願いいたします。

場所:

島尻郡与那原町上与那原363-4

持ち物:

<アートワーク参加の方>

・クレヨ ンかパステル

・ 大きめの画用紙か色画用紙、

・あれば粘土、

・新聞紙とタオルを一部ずつ

持っている人は持参ください。

ない場合はパステルと画用紙をご用意しますので

(200円程度)事前にお知らせください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPOココカラ

ーココロとカラダで感じる暮らしを学び実践する会

kokokara.okinawa★gmail.com(★→@)

(携帯の方はpcメールが届く設定の上、送信してください。)

090-3922-6674

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ライアーコンサート

ライアーユニットあめじすと♪活動報告

2012年12月

聖クララ教会でクララ幼稚園児向けのクリスマスコンサートをさせていただきました。

与那原の丘の上に立つとても美しい教会で、

窓からの景色も海が見えて最高でした。

建築でも有名な建物だということです。(☆←与那原通の記事に飛びます)

45分ほどで大人数の子どもたちへの発表は初めてでしたが、

クララ幼稚園の子どもたちは真剣に耳を傾けて聴いてくれました。

2012年12月

聖クララ教会でクララ幼稚園児向けのクリスマスコンサートをさせていただきました。

与那原の丘の上に立つとても美しい教会で、

窓からの景色も海が見えて最高でした。

建築でも有名な建物だということです。(☆←与那原通の記事に飛びます)

45分ほどで大人数の子どもたちへの発表は初めてでしたが、

クララ幼稚園の子どもたちは真剣に耳を傾けて聴いてくれました。

2013年度事業計画

2013年度事業計画

・講座・ワークショップの開催

「創って感じて・・・いろ・かたち」年10回 親子の造形活動

・子育て支援居場所づくり「色と音楽のあるおうち」音楽・色あそび 毎月火・水曜計6日

・12月「色と音楽のあるおうち」クリスマス会

・サークル事業 ライアーサークル、手仕事サークル、アートセラピー実践会

(「出張ライアーコンサート」「音楽療法デイサービス派遣」等も検討中)

※昨年度、好評でした川手先生の講座は

講師不在のため開催できなくなりました。

受講希望されていた方には申し訳ありませんが、

また機会がありましたら、ご連絡いたします。

・講座・ワークショップの開催

「創って感じて・・・いろ・かたち」年10回 親子の造形活動

・子育て支援居場所づくり「色と音楽のあるおうち」音楽・色あそび 毎月火・水曜計6日

・12月「色と音楽のあるおうち」クリスマス会

・サークル事業 ライアーサークル、手仕事サークル、アートセラピー実践会

(「出張ライアーコンサート」「音楽療法デイサービス派遣」等も検討中)

※昨年度、好評でした川手先生の講座は

講師不在のため開催できなくなりました。

受講希望されていた方には申し訳ありませんが、

また機会がありましたら、ご連絡いたします。

出張イベント:色と音楽のあるおうち

「色と音楽のあるおうち」

///////////////////////!!news!//////////////////////////

2013年4月14日(日)11:00~16:00

健康文化村カルチャーリゾート フェストーネにて

NPOちるどりん主催 ママまつりin沖縄 に出展しますww

ちるどりん http://www.child-rin.com/activity/event/

ママまつりin沖縄 http://mamamatsuri.ti-da.net/

//////////////////////////////////////////////////

///////////////////////!!news!//////////////////////////

2013年4月14日(日)11:00~16:00

健康文化村カルチャーリゾート フェストーネにて

NPOちるどりん主催 ママまつりin沖縄 に出展しますww

ちるどりん http://www.child-rin.com/activity/event/

ママまつりin沖縄 http://mamamatsuri.ti-da.net/

//////////////////////////////////////////////////

「創って感じて・・・いろ・かたち」⑨

2012年度9回目の

「創って感じて・・・いろ・かたち」は藍染めでした。

今日は、miyoshi-yaの滝口さんのお店で

集まりました。

素敵なお店ですが、商品を片隅にして、

わらべうたのために茣蓙を引いてくださってました。

藍染用に精練したバンダナを、

幼児の子たちは輪ゴムによる絞り染めで。

小さな手で一所懸命輪ゴムをひねってつけました。

小学生以上は、折りと板締めで文様を作りました。

できた人から藍の入ったカメ(ポリバケツ)に浸します。

みんな大きな手袋を駆使しながら、

丁寧につけて、作業していて感心しました。

希望したお母さん方も、真剣に染めていましたw

<藍について>

「藍」というと、一般的には、「タデ科の蓼藍」がイメージされますが、

「インディカン」という有機化合物を含む植物の総称を「アイ」と呼びます。

藍染めには、蓼科の藍、

マメ科のインド藍、沖縄のキツネノマゴ科琉球藍などが使われます。

それぞれの方法は異なります。

さて、「インディカン」は、水に溶けやすく無色なのですが、

空気中の酸素と反応して最終的に「インディゴ」に変化します。

「インディゴ」はブルーというのは分かりますね。

でもこのインディゴ、このままでは水に溶けないので、

これを醗酵させて、還元菌ががんばって?!

水溶性のインディゴに変えてくれるのですね。

子どもも大人も、初めてアイの色水に触れると

「くさーい」と言います。

中には泣いて近寄らなかった子どももいました。

この匂いは菌ががんばってくれている匂いだったんですね。

でもこのインディゴ、この段階では黄色なのだそうです。

ここに布を浸して、引き上げて、空気に触れると、

酸化して不溶性のインディゴに戻り、青く染まるのです。

よく藍染で感動されるのは、この引き上げる瞬間です。

その瞬間だけ、輝く緑が現れるのです。

黄色から青色に変化する瞬間・・・

ここには奥深いストーリーが想像されますね。

それまた別の機会に・・・

「創って感じて・・・いろ・かたち」は藍染めでした。

今日は、miyoshi-yaの滝口さんのお店で

集まりました。

素敵なお店ですが、商品を片隅にして、

わらべうたのために茣蓙を引いてくださってました。

藍染用に精練したバンダナを、

幼児の子たちは輪ゴムによる絞り染めで。

小さな手で一所懸命輪ゴムをひねってつけました。

小学生以上は、折りと板締めで文様を作りました。

できた人から藍の入ったカメ(ポリバケツ)に浸します。

みんな大きな手袋を駆使しながら、

丁寧につけて、作業していて感心しました。

希望したお母さん方も、真剣に染めていましたw

<藍について>

「藍」というと、一般的には、「タデ科の蓼藍」がイメージされますが、

「インディカン」という有機化合物を含む植物の総称を「アイ」と呼びます。

藍染めには、蓼科の藍、

マメ科のインド藍、沖縄のキツネノマゴ科琉球藍などが使われます。

それぞれの方法は異なります。

さて、「インディカン」は、水に溶けやすく無色なのですが、

空気中の酸素と反応して最終的に「インディゴ」に変化します。

「インディゴ」はブルーというのは分かりますね。

でもこのインディゴ、このままでは水に溶けないので、

これを醗酵させて、還元菌ががんばって?!

水溶性のインディゴに変えてくれるのですね。

子どもも大人も、初めてアイの色水に触れると

「くさーい」と言います。

中には泣いて近寄らなかった子どももいました。

この匂いは菌ががんばってくれている匂いだったんですね。

でもこのインディゴ、この段階では黄色なのだそうです。

ここに布を浸して、引き上げて、空気に触れると、

酸化して不溶性のインディゴに戻り、青く染まるのです。

よく藍染で感動されるのは、この引き上げる瞬間です。

その瞬間だけ、輝く緑が現れるのです。

黄色から青色に変化する瞬間・・・

ここには奥深いストーリーが想像されますね。

それまた別の機会に・・・

藝術治療教育に学ぶ会 最終回

こんにちは、イヌイです。

最近べったりの2歳女児に振り回されています。

さて、先日の報告です。

午前中のわらべうたの後にも、親向けの時間がとられているので、それも同時に報告しますね。

まず午前中。

先生がおはなしを二つしてくださいましたが、その中に山姥が出てきました。

こどもが山姥に追いかけられるおはなしです。

親は山姥と同じ!ですって~(笑)

乱暴な言い方だけど、親は山姥と同じだから、こどもはそれを倒していかなくてはいけない、ってことだそうです。

なんとなくわかるわ・・・親を越えて、成長してほしいと思うし。

それに加えて、親に教育をすることはできない。

(山姥だからね!)

こどものためにと思ってすることの9割はたいてい子どものためになってない。

何もしないのがいいんだって・・・前回とかも、そういうお話だったと思う。

いまは子だくさんの時代じゃないから、親が子どもにしすぎる傾向があるからよくないーって。

こどもは思い通りにならないですよね。

自分がやってることや、しゃべってることをそのままコピーする。

こどもを信じて、見守りながら手を離し、自分の生きざまを見せていく・・・

困難極まりない(笑)

でも、トライする価値は大いにあるなあと感じます。

さて、午後!

今回はADHDとLDを含めたまとめでした。

(途中、べったりな娘さんにお付き合いしたので、抜けてるところがあるかもしれません、スミマセン)

先生が会ってきたお子さんで、ずーっと落ち着きのない子というのは、いないそうです。

落ち着かないときもあるけど、集中してじっとしてる時間もちゃんとある子ばかりだそうです。

集中しているときに、注目することが大事。

そこに本質がある。

多動は集中の帰結なのだから、ADHDというのはその振り幅が大きいだけだと考えればよい。

だけど、それじゃ日常生活に支障が出るのでは・・・などと考えてしまうのですが、そこはやり方があるのです。

抑えつけないように、人格が変わってしまわないように、意志を育てるのだそうです。

ここで、二つのやり方の例を出してくださいました。

ひとつは、一定の時間ぐるぐると円を描いて歩かせ、列からはみ出したら、ちょっと叩く。

もうひとつは、散歩ばかりの日常を2年間繰り返す。

ひとつめは、意志が萎えるようにという方向性、二つ目は歩行によって意志が強くなるという例です。

2年間ずっと散歩ばかりというのは現実的にどうかと思われるかもしれませんが、実際にドイツやスイスでは行われている治療法だそうです。

意志って、おとなになった今でも重要なキーワードとなっている私にとっては、育て方っていうのがあるのかーと感心してしまったわけですが。

あ、大人の意志の育て方も聞けばよかった。

変容させるっておっしゃってたかな?

押さえつけるわけでもなく、放置するわけでもなく、その子の衝動を解消させるやり方。

それを周りの大人が適切に発見できれば、無理が生じない形にできるのだと思いました。

またLDについては、「ある部分の能力が劣っている子」という言い方ができるとおっしゃっていました。

これも振り幅の問題。

私を含め、普通に生活している人でも、得意不得意はあるわけですから、それもそうだなあと。

学校に通っているあいだは、一定のタスクをこなさなくてはならないとみんなが思っているので、問題が生じるのかも。

計算ができないのなら、電卓を使えばいい。

字が読めないのなら、読み上げソフトを使えばいい。

と、わたしは思ってしまうのだけど。

だけど、それは学生のときには許可が下りにくいことなんですよね・・・きっと。

なんでかな?

診断が下りた子は、代替がきくのかしら?

いまの学校事情に詳しくないので、そこはちょっとおいておいて。

LDの子は、ある能力をもつために、別の能力を犠牲にしたといえるともおっしゃっていました。

ADHDの子の衝動を変容させることが必要と前半に書きましたが、LDの子はすでに変容していると考えられる、と。

ここから、藝術療法のはなしになっていったと思うのだけど、席を外したかなんかでお伝えできかねます~(泣)

大事なとこなのにー!

どなたか追記できるかしら?

よろしくお願いします(←また丸投げ)

わたしは来年も受講したいなーと思っているのですが、ほかに希望されるかたはいらっしゃいますか?

よかったらメッセでもコメントでも残していただけると、スタッフが動いてくれると思います~!

よろしくお願いします

最近べったりの2歳女児に振り回されています。

さて、先日の報告です。

午前中のわらべうたの後にも、親向けの時間がとられているので、それも同時に報告しますね。

まず午前中。

先生がおはなしを二つしてくださいましたが、その中に山姥が出てきました。

こどもが山姥に追いかけられるおはなしです。

親は山姥と同じ!ですって~(笑)

乱暴な言い方だけど、親は山姥と同じだから、こどもはそれを倒していかなくてはいけない、ってことだそうです。

なんとなくわかるわ・・・親を越えて、成長してほしいと思うし。

それに加えて、親に教育をすることはできない。

(山姥だからね!)

こどものためにと思ってすることの9割はたいてい子どものためになってない。

何もしないのがいいんだって・・・前回とかも、そういうお話だったと思う。

いまは子だくさんの時代じゃないから、親が子どもにしすぎる傾向があるからよくないーって。

こどもは思い通りにならないですよね。

自分がやってることや、しゃべってることをそのままコピーする。

こどもを信じて、見守りながら手を離し、自分の生きざまを見せていく・・・

困難極まりない(笑)

でも、トライする価値は大いにあるなあと感じます。

さて、午後!

今回はADHDとLDを含めたまとめでした。

(途中、べったりな娘さんにお付き合いしたので、抜けてるところがあるかもしれません、スミマセン)

先生が会ってきたお子さんで、ずーっと落ち着きのない子というのは、いないそうです。

落ち着かないときもあるけど、集中してじっとしてる時間もちゃんとある子ばかりだそうです。

集中しているときに、注目することが大事。

そこに本質がある。

多動は集中の帰結なのだから、ADHDというのはその振り幅が大きいだけだと考えればよい。

だけど、それじゃ日常生活に支障が出るのでは・・・などと考えてしまうのですが、そこはやり方があるのです。

抑えつけないように、人格が変わってしまわないように、意志を育てるのだそうです。

ここで、二つのやり方の例を出してくださいました。

ひとつは、一定の時間ぐるぐると円を描いて歩かせ、列からはみ出したら、ちょっと叩く。

もうひとつは、散歩ばかりの日常を2年間繰り返す。

ひとつめは、意志が萎えるようにという方向性、二つ目は歩行によって意志が強くなるという例です。

2年間ずっと散歩ばかりというのは現実的にどうかと思われるかもしれませんが、実際にドイツやスイスでは行われている治療法だそうです。

意志って、おとなになった今でも重要なキーワードとなっている私にとっては、育て方っていうのがあるのかーと感心してしまったわけですが。

あ、大人の意志の育て方も聞けばよかった。

変容させるっておっしゃってたかな?

押さえつけるわけでもなく、放置するわけでもなく、その子の衝動を解消させるやり方。

それを周りの大人が適切に発見できれば、無理が生じない形にできるのだと思いました。

またLDについては、「ある部分の能力が劣っている子」という言い方ができるとおっしゃっていました。

これも振り幅の問題。

私を含め、普通に生活している人でも、得意不得意はあるわけですから、それもそうだなあと。

学校に通っているあいだは、一定のタスクをこなさなくてはならないとみんなが思っているので、問題が生じるのかも。

計算ができないのなら、電卓を使えばいい。

字が読めないのなら、読み上げソフトを使えばいい。

と、わたしは思ってしまうのだけど。

だけど、それは学生のときには許可が下りにくいことなんですよね・・・きっと。

なんでかな?

診断が下りた子は、代替がきくのかしら?

いまの学校事情に詳しくないので、そこはちょっとおいておいて。

LDの子は、ある能力をもつために、別の能力を犠牲にしたといえるともおっしゃっていました。

ADHDの子の衝動を変容させることが必要と前半に書きましたが、LDの子はすでに変容していると考えられる、と。

ここから、藝術療法のはなしになっていったと思うのだけど、席を外したかなんかでお伝えできかねます~(泣)

大事なとこなのにー!

どなたか追記できるかしら?

よろしくお願いします(←また丸投げ)

わたしは来年も受講したいなーと思っているのですが、ほかに希望されるかたはいらっしゃいますか?

よかったらメッセでもコメントでも残していただけると、スタッフが動いてくれると思います~!

よろしくお願いします

完成 とらおおかみ

26日土曜日、ついに発表会となりました。

水曜コースと土曜コースの合同発表会です。

こどもも参加して、うたばなしを楽しみました☆

わらべうたから始まり、うたばなしが入り、またわらべうた・・・

こどもたちにとっても、おとなにとっても、素敵な時間となりました。

4つのうたばなしを練習してきたのですが、わたしは3つを習得しました!

そのうち2つは毎晩ヘビロテです!

(娘からリクエストがあるので)

ひとつだけ、まだ音程が取りにくいのがあるから、それは個人練習だなあと思っています。

このうたばなしは、小さいお子さんがいらっしゃる方は、ひとつでも覚えておくと重宝すると思います。

だって、泣いてても踊りだすんだもの(笑)!

楽しい講座をありがとうございました♪

水曜コースと土曜コースの合同発表会です。

こどもも参加して、うたばなしを楽しみました☆

わらべうたから始まり、うたばなしが入り、またわらべうた・・・

こどもたちにとっても、おとなにとっても、素敵な時間となりました。

4つのうたばなしを練習してきたのですが、わたしは3つを習得しました!

そのうち2つは毎晩ヘビロテです!

(娘からリクエストがあるので)

ひとつだけ、まだ音程が取りにくいのがあるから、それは個人練習だなあと思っています。

このうたばなしは、小さいお子さんがいらっしゃる方は、ひとつでも覚えておくと重宝すると思います。

だって、泣いてても踊りだすんだもの(笑)!

楽しい講座をありがとうございました♪

藝術治療教育に学ぶ会 12月

こんにちは、イヌイです。

前回はお休みしてしまったので、今回久しぶりの講義になりました。

大人になると、なかなか講義受けるチャンスもないので、託児つきの講義、ありがたいです!

さて、今回は「自閉症にとって、芸術がなぜ必要なのか」というテーマでした。

ところがこれ、「こどもにとって」という内容だったのですね。

これまでいろんなところで「こどもにはリズムが大切だー!」ということは聞いていたのですが、それがどういうわけで大切なのか、ということが一気に!そう、一気に、理解できました。

芸術というのは、誰でも日常的に触れることができるもの、だそうです。

「毎朝、おはようございますということも芸術的なこと」と先生はおっしゃっていました。

芸術って、健康とか調和って意味なんですって。

(もうね、私の説明なんて意味わからないでしょ。来年、ラッキーなことに講義があったら、ぜひ受講してください←丸投げ)

それで、芸術っていうのは、「ととのっていること」なんですって。

だから健常児にとってもととのっていることはとっても大事なんですよ、とのことでした。

「冷蔵庫の汚いおうちは、子どもが大きくなったら家出するかもしれませんよー」って笑いをとってましたが、わたしなんて苦笑いでしたよ・・・

その途中も興味深い「不良」の話だったのですが、これははしょって・・・(先生がドイツで経験したお話でした)

どんな状態で眠りにつくか、ということが大事なんですよ、と最後におっしゃっていました。

眠りの国に行くためのパスポートが「ものがたり」だったり「おいのりの言葉」だったりするのだそうです。

そのパスポートを持っていないと、追い返されてしまうのです。

毎晩、暗闇の中で、うたったりお話したり、おいのりしたりするのは、こんな大切なことだったのだなあと改めて感じました。

正直、盛り上がってくると「寝てくれよー」と思ったりするのですが、せいぜい続いても1時間のことだから(意外と長い)、この大切な時期を楽しもうと思えたのでした。

すっごく盛りだくさんな内容を簡単にまとめたので、わかりにくかったらすみません・・・

次回は1月27日(日)です☆

前回はお休みしてしまったので、今回久しぶりの講義になりました。

大人になると、なかなか講義受けるチャンスもないので、託児つきの講義、ありがたいです!

さて、今回は「自閉症にとって、芸術がなぜ必要なのか」というテーマでした。

ところがこれ、「こどもにとって」という内容だったのですね。

これまでいろんなところで「こどもにはリズムが大切だー!」ということは聞いていたのですが、それがどういうわけで大切なのか、ということが一気に!そう、一気に、理解できました。

芸術というのは、誰でも日常的に触れることができるもの、だそうです。

「毎朝、おはようございますということも芸術的なこと」と先生はおっしゃっていました。

芸術って、健康とか調和って意味なんですって。

(もうね、私の説明なんて意味わからないでしょ。来年、ラッキーなことに講義があったら、ぜひ受講してください←丸投げ)

それで、芸術っていうのは、「ととのっていること」なんですって。

だから健常児にとってもととのっていることはとっても大事なんですよ、とのことでした。

「冷蔵庫の汚いおうちは、子どもが大きくなったら家出するかもしれませんよー」って笑いをとってましたが、わたしなんて苦笑いでしたよ・・・

その途中も興味深い「不良」の話だったのですが、これははしょって・・・(先生がドイツで経験したお話でした)

どんな状態で眠りにつくか、ということが大事なんですよ、と最後におっしゃっていました。

眠りの国に行くためのパスポートが「ものがたり」だったり「おいのりの言葉」だったりするのだそうです。

そのパスポートを持っていないと、追い返されてしまうのです。

毎晩、暗闇の中で、うたったりお話したり、おいのりしたりするのは、こんな大切なことだったのだなあと改めて感じました。

正直、盛り上がってくると「寝てくれよー」と思ったりするのですが、せいぜい続いても1時間のことだから(意外と長い)、この大切な時期を楽しもうと思えたのでした。

すっごく盛りだくさんな内容を簡単にまとめたので、わかりにくかったらすみません・・・

次回は1月27日(日)です☆

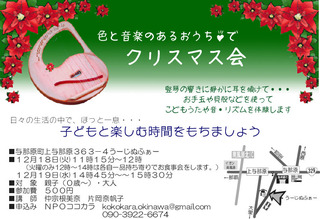

色と音楽のあるおうち♪で クリスマス会

竪琴の響きに静かに耳を傾けて・・・

お手玉や貝殻などを使って

こどもうたや音・リズムを体験します

■与那原町上与那原363-4うーじぬふぁー

■日時

○12月18日(火)11時15分~12時

(火曜のみ12時~14時は各自一品持ち寄りでお食事会をします。)

○12月19日(水)14時45分~~15時30分

■対 象 親子(0歳~)・大人

■参加費 500円

■講 師 仲宗根美奈 片岡奈帆子

■申込み NPOココカラ kokokara.okinawa☆gmail.com (前日まで)

090-3922-6674

ココカラのおすすめ情報

☆音楽教室「なな彩音(いろね)」

■ピアノレッスン 30分6,000円~/月(年齢による)

■音楽セラピー 30分6,000円/月

○木曜15:00-17:00

金曜16:30-18:00

土曜14:30-16:30 の間

○場所・・・中頭郡中城村(琉大近く)

○問合せ・・仲宗根美奈 TEL090-1941-1060

☆アトリエ虹色の指

色は魂を育てると言われます。

色は自己表現を広げる力を与えてくれるだけでなく、わたしたちの心や体の状態を表したり、感情を解放して癒したりする働きがあります。日常にあふれる情報としての色彩から少しはなれて色そのものと遊んでみませんか。

■大人クラス 月1回2時間4,000円(材料費込)

■子どもクラス 月1回2時間 3,000円 など

☆美しく生きる ヴェーネレ美容法

ママだから、年だから、忙しいから、と美しくなることを諦めてませんか?

誰でも実践できる美容法をお伝えします。

イメージと効果的な方法で、瞬時に20歳若返ります!

○月曜~金曜10時~17時

(土日・17時以降は予約制・体験無料)

○新都心4-16-5

○乾恵子 TEL 070-5815-9455

(いぬいけいこ)098-861-1888

★ココカラスタッフが作るスムージーが美味しいw

イベントのどこかで飲めるかも?!

「carinaのグリーンスムージー」

県産野菜から作った、冷たくて甘いグリーンスムージーを作っています。

季節の果物と野菜を合わせて、5~10種類と、30種類近くの野菜から作った酵素ジュースが入っています。

人間のからだから作りきれない酵素を、グリーンスムージーで摂ることができます。

味覚が変わってくるのが実感できると思います。

野菜嫌いのお子さんも、このスムージーなら飲めるはず☆

★ココカラスタッフからのオススメパン

「 pekolaboさんのパン」

素材にこだわったカンパーニュを作っています。

ベクレルフリー。ほかにも、授乳ケープ、消しゴムハンコ

手作り味噌、クッキーを扱っています。

アレルギー対応可能。

『手しごとPeko Labo』http://pekolabo.blogspot.com/

■ピアノレッスン 30分6,000円~/月(年齢による)

■音楽セラピー 30分6,000円/月

○木曜15:00-17:00

金曜16:30-18:00

土曜14:30-16:30 の間

○場所・・・中頭郡中城村(琉大近く)

○問合せ・・仲宗根美奈 TEL090-1941-1060

☆アトリエ虹色の指

色は魂を育てると言われます。

色は自己表現を広げる力を与えてくれるだけでなく、わたしたちの心や体の状態を表したり、感情を解放して癒したりする働きがあります。日常にあふれる情報としての色彩から少しはなれて色そのものと遊んでみませんか。

■大人クラス 月1回2時間4,000円(材料費込)

■子どもクラス 月1回2時間 3,000円 など

☆美しく生きる ヴェーネレ美容法

ママだから、年だから、忙しいから、と美しくなることを諦めてませんか?

誰でも実践できる美容法をお伝えします。

イメージと効果的な方法で、瞬時に20歳若返ります!

○月曜~金曜10時~17時

(土日・17時以降は予約制・体験無料)

○新都心4-16-5

○乾恵子 TEL 070-5815-9455

(いぬいけいこ)098-861-1888

★ココカラスタッフが作るスムージーが美味しいw

イベントのどこかで飲めるかも?!

「carinaのグリーンスムージー」

県産野菜から作った、冷たくて甘いグリーンスムージーを作っています。

季節の果物と野菜を合わせて、5~10種類と、30種類近くの野菜から作った酵素ジュースが入っています。

人間のからだから作りきれない酵素を、グリーンスムージーで摂ることができます。

味覚が変わってくるのが実感できると思います。

野菜嫌いのお子さんも、このスムージーなら飲めるはず☆

★ココカラスタッフからのオススメパン

「 pekolaboさんのパン」

素材にこだわったカンパーニュを作っています。

ベクレルフリー。ほかにも、授乳ケープ、消しゴムハンコ

手作り味噌、クッキーを扱っています。

アレルギー対応可能。

『手しごとPeko Labo』http://pekolabo.blogspot.com/

創って感じて・・・いろ・かたち後期

☆☆子どもゆめ基金(独立行政法人国立青少年教育振興機構)助成活動☆☆

造形あそびは、素材と遊びながら、手先を動かし、頭を使い、心を働かせてくれます。

生み出す発想力、物事に対する柔軟性、美しいと感じる心・・・

ものづくりにおける色や形へのアート的な努力はどんな単純に見えるものでも、大切なものを育ててくれます。

その種になると願って・・・アットホームなクラフトクラスはいかがですか?

■日時

(後期予定)

⑥ 11月 4日(日) 紙ステンドグラス

⑦ 12月 9日(日) 色とあそぼう①(絵手紙)

⑧ 1月13日(日) ふわふわ羊毛①(ボール)

⑨ 2月10日(日) 色とあそぼう②(藍染め)

⑩ 3月17日(日) ふわふわ羊毛②(羊毛絵)

■場 所 与那原町上与那原363-4

■対 象 小学生以上・親子も可

■託 児 無料(要予約)

■参加費 一人2,500円(5回分)

※参加できない月は事前にお知らせいただけると返金可能です

■講 師 滝口裕和・桐代(miyoshi-ya)

片岡奈帆子(虹色の指)

前期プログラム

■申込み締切 10月28日(日)

☆日時・内容・場所は未定・変更の場合があります。

お電話・ウェブサイト等でご確認ください。

申込み参加者の方には事前にお伝えします。

◆◇◆お問合わせ・お申込み◆◇◆

NPOココカラ

ーココロとカラダで感じる暮らしを学び実践する会ー

090-6857-3792(代表 永瀬)

kokokara.okinawa☆gmail.com(☆→@)

http://npokokokara.ti-da.net/

ものづくりにおける色や形へのアート的な努力はどんな単純に見えるものでも、大切なものを育ててくれます。

その種になると願って・・・アットホームなクラフトクラスはいかがですか?

■日時

(後期予定)

⑥ 11月 4日(日) 紙ステンドグラス

⑦ 12月 9日(日) 色とあそぼう①(絵手紙)

⑧ 1月13日(日) ふわふわ羊毛①(ボール)

⑨ 2月10日(日) 色とあそぼう②(藍染め)

⑩ 3月17日(日) ふわふわ羊毛②(羊毛絵)

■場 所 与那原町上与那原363-4

■対 象 小学生以上・親子も可

■託 児 無料(要予約)

■参加費 一人2,500円(5回分)

※参加できない月は事前にお知らせいただけると返金可能です

■講 師 滝口裕和・桐代(miyoshi-ya)

片岡奈帆子(虹色の指)

前期プログラム

■申込み締切 10月28日(日)

☆日時・内容・場所は未定・変更の場合があります。

お電話・ウェブサイト等でご確認ください。

申込み参加者の方には事前にお伝えします。

◆◇◆お問合わせ・お申込み◆◇◆

NPOココカラ

ーココロとカラダで感じる暮らしを学び実践する会ー

090-6857-3792(代表 永瀬)

kokokara.okinawa☆gmail.com(☆→@)

http://npokokokara.ti-da.net/

土曜とらおおかみ③

水曜の様子を受けて、こりゃしっかり練習しないと、と思いながら土曜日を迎えました。

また「ごきぶり・・・」から始まりましたよ。。。

水曜とはちょっと違って「表情をつけて!」とタイトルから注文がつきました。

タイトルだけで何回やったか・・・

と思ったら、内容のほうは「はい次!」と進んだりして、もはやイヌイには基準がわかりません。

「次は表情だけじゃなくて、こんな風に(振り)したりしてね!」

先生は朝から元気でした(笑)

いったい何時から起きているんだろう。。。

ていうか、顔の筋肉むちゃむちゃ動くな。。。とか関係ないこと思ってましたスミマセン。

でも、最後に先生がお話してくださったことで、その意味がなんとなくつかめたのでした。

言葉にすべてを注ぎ込む、ですって。

参加者みんなで、何度か実際にやってみました。

身振りで<おじいさん>をあらわしているときは、語り手が<おじいさん、そのもの>になっている。

身振りを抑えていくにつれ、目の前に<おじいさん>のイメージが出てくる。

この、イメージの外在化が子どもにとっては大切なことなんでしょう。

おはなしを絵本じゃなくて、素話にする意味ってこういうことか、と腑に落ちたのでした。

そして、前回の水曜に絵本に関する質問が出ていたのですが、今回、先生の手がけた絵本を実際に見ることができました。

販売もしているそうですが、「あんまり売る気がない」ので、価格不明とのことでした(笑)

絵本は1冊1000円。

音読CDもあるそうですが、これが価格不明。

先生も出演されているそうです☆

うーじぬふぁーで入手できると思いますので、片岡さんまでお問い合わせを♪

みんな全員でうたっているときは気づかなかったのですが、分担して一人でやっているときは、個性が出るなあと感心した回でした。

私はまだ殻がはじけていないなあ。

次回は12月。

水曜と同様に「次は入り口で本を預けてね!」と何度も言われたので、次回は絶対に覚えて参加しましょう!

次回は怖いんだはず。。。

また「ごきぶり・・・」から始まりましたよ。。。

水曜とはちょっと違って「表情をつけて!」とタイトルから注文がつきました。

タイトルだけで何回やったか・・・

と思ったら、内容のほうは「はい次!」と進んだりして、もはやイヌイには基準がわかりません。

「次は表情だけじゃなくて、こんな風に(振り)したりしてね!」

先生は朝から元気でした(笑)

いったい何時から起きているんだろう。。。

ていうか、顔の筋肉むちゃむちゃ動くな。。。とか関係ないこと思ってましたスミマセン。

でも、最後に先生がお話してくださったことで、その意味がなんとなくつかめたのでした。

言葉にすべてを注ぎ込む、ですって。

参加者みんなで、何度か実際にやってみました。

身振りで<おじいさん>をあらわしているときは、語り手が<おじいさん、そのもの>になっている。

身振りを抑えていくにつれ、目の前に<おじいさん>のイメージが出てくる。

この、イメージの外在化が子どもにとっては大切なことなんでしょう。

おはなしを絵本じゃなくて、素話にする意味ってこういうことか、と腑に落ちたのでした。

そして、前回の水曜に絵本に関する質問が出ていたのですが、今回、先生の手がけた絵本を実際に見ることができました。

販売もしているそうですが、「あんまり売る気がない」ので、価格不明とのことでした(笑)

絵本は1冊1000円。

音読CDもあるそうですが、これが価格不明。

先生も出演されているそうです☆

うーじぬふぁーで入手できると思いますので、片岡さんまでお問い合わせを♪

みんな全員でうたっているときは気づかなかったのですが、分担して一人でやっているときは、個性が出るなあと感心した回でした。

私はまだ殻がはじけていないなあ。

次回は12月。

水曜と同様に「次は入り口で本を預けてね!」と何度も言われたので、次回は絶対に覚えて参加しましょう!

次回は怖いんだはず。。。

水曜とらおおかみ③

スタッフの乾です。

7月25日の様子をお伝えしますね

参加者は8名でした。

全員そろってないグループは、分担しなおして発表しました。

最初は全員そろっていた「ごきぶり・・・」から。

私はこのグループです。

また覚えてない私は(先生スミマセン)、本を見ながら、教えてもらいながらでした。

人前で一人で話すとか苦手なんですけど、楽しかったです。

不思議だなーと思います。

うたばなしの力でしょうか。普通のおはなしも、楽しいのかしら。

さて、間違えたり詰まったりすると、間髪いれず先生から「はい、やり直し」と声がかかる。

どきどきするけど、雰囲気があったかいのですよ。

みんな同じ立場だからかな。

だから、大丈夫!

だけど先生は大丈夫じゃない(笑)!

「はい、もう一回」

「はい、もう一回」

淡々と繰り返されました・・・まるで部活。スパルタ。

最後は、「みんな本見てるけど、次回は入り口で本を置いてきてね。持ってこなくてもいいや」

サラッとおっしゃってましたよ。。。

なんとしても覚えなくては・・・

あ、今回もそんなに怖くなかったです。厳しかったけど。

終わってから、参加者の要望により、2階にあるシュタイナーの机を見せていただきました。

土曜日はどんなおはなしが出るかな。

曜日によって違うから、面白い!と思います。

次回は12月です。

7月25日の様子をお伝えしますね

参加者は8名でした。

全員そろってないグループは、分担しなおして発表しました。

最初は全員そろっていた「ごきぶり・・・」から。

私はこのグループです。

また覚えてない私は(先生スミマセン)、本を見ながら、教えてもらいながらでした。

人前で一人で話すとか苦手なんですけど、楽しかったです。

不思議だなーと思います。

うたばなしの力でしょうか。普通のおはなしも、楽しいのかしら。

さて、間違えたり詰まったりすると、間髪いれず先生から「はい、やり直し」と声がかかる。

どきどきするけど、雰囲気があったかいのですよ。

みんな同じ立場だからかな。

だから、大丈夫!

だけど先生は大丈夫じゃない(笑)!

「はい、もう一回」

「はい、もう一回」

淡々と繰り返されました・・・まるで部活。スパルタ。

最後は、「みんな本見てるけど、次回は入り口で本を置いてきてね。持ってこなくてもいいや」

サラッとおっしゃってましたよ。。。

なんとしても覚えなくては・・・

あ、今回もそんなに怖くなかったです。厳しかったけど。

終わってから、参加者の要望により、2階にあるシュタイナーの机を見せていただきました。

土曜日はどんなおはなしが出るかな。

曜日によって違うから、面白い!と思います。

次回は12月です。

実技講座「とらおおかみ」 2回目終了

遅くなりましたが、「とらおおかみ」の様子をご報告します。

写真撮るのも忘れちゃうし、ブログも忘れちゃうし、完全に「参加者」の位置で、一生懸命うたがたりやってます。。。

どうもスミマセン。。。

さて、水曜日と土曜日、一気にいきますね!

どちらも担当者がリードする形で進行しましたよ。

みんなでうたいながら、先生がパートを分けてくれて、担当部分が決まっていきました。

「じゃあ、ここはあなたね」「これはみんなで」というかんじ。

そして、最後にひとこと。

「ちょうど良かったでしょ」

そうですか。。。そうなのかしら。。。そう言われれば、そうなのかも。。。

でも、うたのところは外してほしかった(言えないけど)。

先生が最初にリードしてくれたときは、「いいじゃん!できるね!」って感じなんですけど、いざ自分だけで、となるとちょっとおかしなことになったりして。

意外とうたの音程が難しいんです。

しかも本には楽譜が付いている!

「これを見てうたってね」って言われても・・・難しいっす(笑)!

でもこれは一応、の形だから、まずはこの形を覚えて、そのあと自分のやりやすいようにしたらいいですよ、とのことでした。

一生懸命おなじように歌おうとしても、ちょっと違ううたになっちゃうのは、しかたないですよね…先生?

歳神さまのおはなしなんて、まったく違ううたになっちゃいます、わたし。

これを選ばなくてよかったー!とこころから思っていますよ。とほほ。

こんなわたしでも楽しく参加しているので、迷ったりしてるかたは、参加されたらいいなあと思います。

おうちで練習しているのを娘が見ていて、一緒に振りをしている姿はむちゃむちゃかわいいです。

お子さんが大きくても、いなくても、うたがたりができると、どんなこどもにもモテると思います。

それにしても、みんなちゃんと覚えてきてたのかしら。。。

私はぎりぎりだったので、見ながらうたったけど。。。

先生、今回は怖くなかったですね(笑)!

でも、回を重ねるごとに怖くなるって噂ですので、やっぱりちゃんと覚えてきましょうね!

では、次回☆

写真撮るのも忘れちゃうし、ブログも忘れちゃうし、完全に「参加者」の位置で、一生懸命うたがたりやってます。。。

どうもスミマセン。。。

さて、水曜日と土曜日、一気にいきますね!

どちらも担当者がリードする形で進行しましたよ。

みんなでうたいながら、先生がパートを分けてくれて、担当部分が決まっていきました。

「じゃあ、ここはあなたね」「これはみんなで」というかんじ。

そして、最後にひとこと。

「ちょうど良かったでしょ」

そうですか。。。そうなのかしら。。。そう言われれば、そうなのかも。。。

でも、うたのところは外してほしかった(言えないけど)。

先生が最初にリードしてくれたときは、「いいじゃん!できるね!」って感じなんですけど、いざ自分だけで、となるとちょっとおかしなことになったりして。

意外とうたの音程が難しいんです。

しかも本には楽譜が付いている!

「これを見てうたってね」って言われても・・・難しいっす(笑)!

でもこれは一応、の形だから、まずはこの形を覚えて、そのあと自分のやりやすいようにしたらいいですよ、とのことでした。

一生懸命おなじように歌おうとしても、ちょっと違ううたになっちゃうのは、しかたないですよね…先生?

歳神さまのおはなしなんて、まったく違ううたになっちゃいます、わたし。

これを選ばなくてよかったー!とこころから思っていますよ。とほほ。

こんなわたしでも楽しく参加しているので、迷ったりしてるかたは、参加されたらいいなあと思います。

おうちで練習しているのを娘が見ていて、一緒に振りをしている姿はむちゃむちゃかわいいです。

お子さんが大きくても、いなくても、うたがたりができると、どんなこどもにもモテると思います。

それにしても、みんなちゃんと覚えてきてたのかしら。。。

私はぎりぎりだったので、見ながらうたったけど。。。

先生、今回は怖くなかったですね(笑)!

でも、回を重ねるごとに怖くなるって噂ですので、やっぱりちゃんと覚えてきましょうね!

では、次回☆

なんちゃってボイストレーニングとコーラス

NPOココカラ主催ではありませんが、

メンバーが関わっている活動を紹介します。

■なんちゃってボイストレーニングとコーラスやってます。

歌が大好き

なんでもいいから歌いたい

気持ちの安定を図りたい

はもりたい・・・

・・・そんな気持ちでうずうずしていたメンバーが

なら、自分たちでやろう!と集まって、

自己流ボイストレーニングと、

歌いやすい、はもりやすい賛美歌や

コーラスピースを選んで歌ってます。

ありがたいことに、

音楽専門家や現在進行形でボイスを習ってる人もいるので、

結構ハードにがんばっていて、

終わったあとはぐったりするほどです。

プロとか教室とか堅苦しくなく、

ゆるーく歌いたいかた、日頃のうっぷん晴らしたい方、

ご一緒にどうぞ~

その場合は、事前に連絡してください。

(突然変更になったりするので)

ココカラが代わって受け付けます。

kokokara.okinawa☆gmail.com

■毎週水曜日15時

■与那原町上与那原 花の家うーじぬふぁーにて

メンバーが関わっている活動を紹介します。

■なんちゃってボイストレーニングとコーラスやってます。

歌が大好き

なんでもいいから歌いたい

気持ちの安定を図りたい

はもりたい・・・

・・・そんな気持ちでうずうずしていたメンバーが

なら、自分たちでやろう!と集まって、

自己流ボイストレーニングと、

歌いやすい、はもりやすい賛美歌や

コーラスピースを選んで歌ってます。

ありがたいことに、

音楽専門家や現在進行形でボイスを習ってる人もいるので、

結構ハードにがんばっていて、

終わったあとはぐったりするほどです。

プロとか教室とか堅苦しくなく、

ゆるーく歌いたいかた、日頃のうっぷん晴らしたい方、

ご一緒にどうぞ~

その場合は、事前に連絡してください。

(突然変更になったりするので)

ココカラが代わって受け付けます。

kokokara.okinawa☆gmail.com

■毎週水曜日15時

■与那原町上与那原 花の家うーじぬふぁーにて

タグ :サークル

「創って感じて・・・いろ・かたち」にじみ絵 終了

最初に出会った色は墨。

墨といっても、さまざまな色が生まれます。

時はもうすぐ七夕。

この墨液を使って、タケを描きます。

萩原朔太郎の「竹」の詩の一部とともに

皆でタケになりきります。

今後は、筆を持ってタケ、タケ、タケ・・・

立派な竹林が出来上がりました。

--------

ちょうど梅雨時期だった沖縄。

次に描くは「かたつむり」

かたつむりの進化を物語として聞き、

その印象から色がココロに浮かびます。

いよいよ描く時間。

「・・・雨が降って水溜りができました。

一滴が広がって・・・うずまきが生まれ・・・

雨がやむと虹が現れました・・・」

いつのまにかかたつむりが生まれました。

------

再び竹の絵登場。

竹林に色たちが遊びにきました。

竹林は色であふれました。

次回は、描いたタケを使ってランタンを作ります。

その上、中に入れるミツロウロウソクまで作るという盛りだくさんな内容です。

おまつりに持っていけるといいね!

墨といっても、さまざまな色が生まれます。

時はもうすぐ七夕。

この墨液を使って、タケを描きます。

萩原朔太郎の「竹」の詩の一部とともに

皆でタケになりきります。

今後は、筆を持ってタケ、タケ、タケ・・・

立派な竹林が出来上がりました。

--------

ちょうど梅雨時期だった沖縄。

次に描くは「かたつむり」

かたつむりの進化を物語として聞き、

その印象から色がココロに浮かびます。

いよいよ描く時間。

「・・・雨が降って水溜りができました。

一滴が広がって・・・うずまきが生まれ・・・

雨がやむと虹が現れました・・・」

いつのまにかかたつむりが生まれました。

------

再び竹の絵登場。

竹林に色たちが遊びにきました。

竹林は色であふれました。

次回は、描いたタケを使ってランタンを作ります。

その上、中に入れるミツロウロウソクまで作るという盛りだくさんな内容です。

おまつりに持っていけるといいね!

実技講座一回目終了(水曜日)

水曜日のとらおおかみ、一回目が和気あいあいと終了しました。

初めてうーじぬふぁーに来た方もいらっしゃいましたね。

土曜日と同様、4つのうたがたりから、3つを選択。

参加者が多く、一つの物語に担当が4人!

この物語を選ぶとき、「じゃんけんじゃつまらないから」とゲームをしましたよ。

「どっちの手に入ってるか?」ってやつです。

うたをうたって、「どっち?」とするのですが、沖縄のうたかなあ?

覚えたいなあ。

どなたか覚えてるかた、教えてください。

そして、3つのうたがたりを練習。

ママと来ていたベイビー2人も、ときどき「はっ!」と私たちを見ていたりして、うたがたりの持つちからを感じました。

あの空間を共有して、ベイビーたちには栄養になったかなー?

また先生は「簡単でしょ?もう覚えちゃったよね?」を連呼(笑)

そして、「次回までに自分のうたがたりはゼーッタイにおぼえてくること!」と何度も念押ししてました。。。

先生が覚える方法を三つ教えてくれてましたよ。

(できる気がしなかったので、二つしか覚えてないし、うろ覚え。。。すみません)

①後ろから覚える。

②足で書く。

まあ、とにかく覚えたら次に進めるらしいので。

みなさん、がんばって覚えましょうねーーー!!!

初めてうーじぬふぁーに来た方もいらっしゃいましたね。

土曜日と同様、4つのうたがたりから、3つを選択。

参加者が多く、一つの物語に担当が4人!

この物語を選ぶとき、「じゃんけんじゃつまらないから」とゲームをしましたよ。

「どっちの手に入ってるか?」ってやつです。

うたをうたって、「どっち?」とするのですが、沖縄のうたかなあ?

覚えたいなあ。

どなたか覚えてるかた、教えてください。

そして、3つのうたがたりを練習。

ママと来ていたベイビー2人も、ときどき「はっ!」と私たちを見ていたりして、うたがたりの持つちからを感じました。

あの空間を共有して、ベイビーたちには栄養になったかなー?

また先生は「簡単でしょ?もう覚えちゃったよね?」を連呼(笑)

そして、「次回までに自分のうたがたりはゼーッタイにおぼえてくること!」と何度も念押ししてました。。。

先生が覚える方法を三つ教えてくれてましたよ。

(できる気がしなかったので、二つしか覚えてないし、うろ覚え。。。すみません)

①後ろから覚える。

②足で書く。

まあ、とにかく覚えたら次に進めるらしいので。

みなさん、がんばって覚えましょうねーーー!!!

藝術治療教育に学ぶ会一回目終了

午前中に「お話とうたの会」に参加し、午後からは「藝術治療教育に学ぶ会」でした。

この会は、参加人数が多くて、1階はすし詰め状態!

さて、時間通りにスタート。

「治療教育」という翻訳に、本来の意味からのずれがあるという話から始まり、「自閉症は要です」と続きました。

でも、今回は自閉症というよりは、こどもと大人の関係性についての話がメインでした。

「教育する側」と「教育される側」という二分化すると、大人は「する側」

だけど、主体はこどもなんですよ、と。

往々にして、主体が大人になってしまうことがある、と話されて、胸が痛くなりました。。。

私の日常も、気づくと主体が「わたし」になっている。。。

子どもの中にある智恵を、子どもが生み出せるように。

その手助けをするのが大人。

こどもに、わらべうたや物語という種を植えるのが、大人の役目。

わかっているつもりで、できてないことを再認識させられ、背筋が伸びる時間でした。

次回は自閉症について、もう少し詳しくお話してもらえるようです。

この会は、参加人数が多くて、1階はすし詰め状態!

さて、時間通りにスタート。

「治療教育」という翻訳に、本来の意味からのずれがあるという話から始まり、「自閉症は要です」と続きました。

でも、今回は自閉症というよりは、こどもと大人の関係性についての話がメインでした。

「教育する側」と「教育される側」という二分化すると、大人は「する側」

だけど、主体はこどもなんですよ、と。

往々にして、主体が大人になってしまうことがある、と話されて、胸が痛くなりました。。。

私の日常も、気づくと主体が「わたし」になっている。。。

子どもの中にある智恵を、子どもが生み出せるように。

その手助けをするのが大人。

こどもに、わらべうたや物語という種を植えるのが、大人の役目。

わかっているつもりで、できてないことを再認識させられ、背筋が伸びる時間でした。

次回は自閉症について、もう少し詳しくお話してもらえるようです。